【体験談】「急な運動」が引き起こす落とし穴!突然の体の不調!私の失敗談と対策

「よし、今日から運動するぞ!」と意気込んで始めた有酸素運動。

1時間ほどウォーキングとジョギングをして達成感満ち溢れてました。

しかし、翌日、腰からお尻、足にかけてビリビリとした痛みが…これってまさか坐骨神経痛!?

腰からふくらはぎの裏まで鈍い痛みが5日程度ずっと続いてます。。。

慣れない運動でなぜ坐骨神経痛になってしまうのか、そしてなってしまった時にどうすればいいのか、今後のケアまで

私の経験を踏まえて詳しく解説します。

なぜ急な運動で坐骨神経痛になるの?

普段運動をしない人が急に体を動かすと、筋肉や関節に大きな負担がかかってしまいます。

坐骨神経痛は、腰から足の先まで伸びる坐骨神経が圧迫されたり刺激されたりすることで起こる症状ですが、急な運動が引き金となる主な原因は以下の通りです。

1. 梨状筋症候群(お尻の奥の筋肉が原因!)

お尻の奥深くにある梨状筋(りじょうきん)という筋肉の下を、坐骨神経が通っています。

運動不足の人が急にランニングや激しいトレーニングをすると、梨状筋が過度に緊張したり、炎症を起こしたりすることがあります。

梨状筋が硬く縮むと、その下を通る坐骨神経をギューッと圧迫してしまい、坐骨神経痛の症状(痛みやしびれ)を引き起こすことがあります。

これが「梨状筋症候群」と呼ばれるものです。

2. 腰への過剰な負担

急な運動は、腰椎(腰の骨)やその周りの組織にも大きな負担をかけます。

特に、不慣れなフォームでの運動や、いきなり長時間・高強度の運動を行うと、椎間板(背骨のクッション)に過度なストレスがかかったり、周囲の筋肉が炎症を起こしたりすることがあります。

これらが坐骨神経を刺激し、痛みに繋がることがあります。

私は、筋トレ習慣はありますが、有酸素運動はここ数か月行ってなかったので、いきなり1時間という長時間の運動が良くなかったようです。

心拍数を120bpm程度の強度としては低めであり、もともと筋トレ習慣があるからいきなりの有酸素運動でも問題ないだろうと甘く見ていたのが良くなかったと反省してます。

坐骨神経痛になってしまったらどうする?

もし「これって坐骨神経痛かも…」と感じたら、まずは落ち着いて以下の対応をしましょう。

1. まずは安静に!

痛みが強い時は、無理に動かすのはNGです。

まずは安静にして、患部にこれ以上の負担をかけないようにしましょう。

無理にストレッチしたり、運動を続けたりすると、かえって症状が悪化する可能性があります。

2. 炎症を抑えるクールダウン

ズキズキとした痛みや熱を持っている感じがあれば、炎症が起きている可能性があります。

患部をアイシング(冷やす)ことで、炎症を抑え、痛みを和らげることができます。

ビニール袋に氷と少量の水を入れて、タオルで包んでから患部に当てましょう。

3. 医療機関を受診する

痛みが引かない、または悪化するようであれば、迷わず整形外科を受診しましょう。

自己判断で様子を見すぎると、症状が長引いたり、悪化したりする可能性があります。正確な診断を受け、適切な治療法について相談することが最も重要です。

私ももう少し様子をみて良くならないようなら整形外科を受診する予定です。

発症から1〜2週間の集中ケア:回復へのロードマップ

坐骨神経痛になってから最初の1〜2週間は、特にデリケートな時期です。

適切なケアで症状の悪化を防ぎ、回復を促しましょう。

発症直後〜数日:炎症と痛みの管理が最優先

- 徹底的な安静: 痛みが強い場合は、無理な動きは避け、できるだけ体を休ませましょう。椅子に座る時間も短くし、横になる時間を増やして、腰への負担を最小限に抑えます。

- アイシングの継続: 痛みが落ち着いてきても、炎症が残っている可能性があるため、定期的に患部を冷やし続けましょう。1回15〜20分程度を目安に、1日に数回行います。

- 温めるのはNG!: 痛みや熱があるうちは、お風呂での長湯やカイロなどで温めるのは避けましょう。炎症を悪化させる可能性があります。

- 姿勢の見直し: 座るときは、クッションなどで腰をサポートし、背筋を伸ばすように意識しましょう。立ち仕事の場合は、片足に重心をかけすぎないように注意します。

数日〜1週間:少しずつ体を動かし始める時期

- 痛みのない範囲での軽い動き: 痛みが少し和らいできたら、ベッド上での軽い足首の曲げ伸ばしや、寝返りなど、痛まない範囲でゆっくりと体を動かし始めます。

- 温熱療法の導入(痛みが引いてから): 炎症が治まり、痛みが和らいでいることを確認したら、湯船に浸かったり、ホットタオルで温めたりして、血行促進を図りましょう。ただし、少しでも痛みを感じたらすぐに中止してください。

- 簡単なストレッチの導入(医師の指示のもと): 医師から許可が出れば、坐骨神経への負担が少ない、ごく軽いストレッチ(例:仰向けで膝を立て、ゆっくりと左右に倒す)を始められます。くれぐれも無理は禁物です。

私も、今がこの時期のため、お風呂にゆっくりと浸かってからストレッチをしてイタ気持ちいい程度に伸ばすようにしてます。

1週間〜2週間:回復期への移行

- 短時間のウォーキングを開始: 痛みがほとんどなくなったら、無理のない範囲でウォーキングを始めましょう。最初は10分程度から、徐々に時間を増やしていきます。アスファルトのような硬い地面よりも、公園の芝生など柔らかい場所を選ぶと良いでしょう。

- 体幹の意識: 歩く際も、お腹を軽く引き締め、体幹を意識することで、腰への負担を軽減できます。

- 日常生活動作の見直し: 前かがみの姿勢や重い物を持つ動作など、腰に負担をかける動作がないか再確認し、改善していきましょう。

- 睡眠環境の確認: 柔らかすぎるマットレスや高すぎる枕は腰に負担をかけることがあります。適切な寝具を選ぶことも大切です

今後のケアと再発予防のヒント

痛みが落ち着いてきたら、再発を防ぐためのケアと、健康的な運動習慣を身につけるためのヒントを実践していきましょう。

1. 焦らず「徐々に」運動を再開する

痛みが引いたからといって、すぐに以前と同じような激しい運動に戻るのは危険です。ウォーキングなど腰に負担の少ない軽い有酸素運動から始め、少しずつ時間や強度を上げていきましょう。体の変化に耳を傾けながら、無理のない範囲で行うことが大切です。

2. 重要なのはストレッチとクールダウン!

運動前後のストレッチは、筋肉の柔軟性を保ち、坐骨神経への負担を軽減するために非常に重要です。特に、お尻や太ももの裏、股関節周りの筋肉を重点的に伸ばしましょう。運動後のクールダウンも忘れずに。

今回の件での反省点としては、もちろん急に始めてしまったことが一番ですが、運動後のクールダウンを怠ったこともよくなかったなと痛感してます。しっかりとしたクールダウンをこれからは意識していきたいと思います。

(もう若くないんだなとすこしショックでした。。。)

3. 体幹(コア)を鍛えて安定性を高める

腰回りを安定させる体幹(コア)の筋肉を鍛えることは、坐骨神経痛の予防に非常に効果的です。プランクやドローインなど、無理のない範囲で体幹トレーニングを取り入れてみましょう。

ただし、痛みがある場合は避けてください。

4. 正しいフォームを意識する

運動の種類によっては、正しいフォームで行うことが非常に重要です。もし自信がなければ、専門家から指導を受けることも検討しましょう。

急な運動による自律神経の乱れに注意!

普段運動をしていなかった人が、急にランニングやフィットネスを始めたとき、

「眠れない」「だるい」「動悸がする」といった不調を感じることがあります。

それ、実は自律神経の乱れが関係しているかもしれません。

わたし自身、めまい、倦怠感といった自律神経が乱れたのだろうという実感があったので、こちらについても少し触れたいと思います。

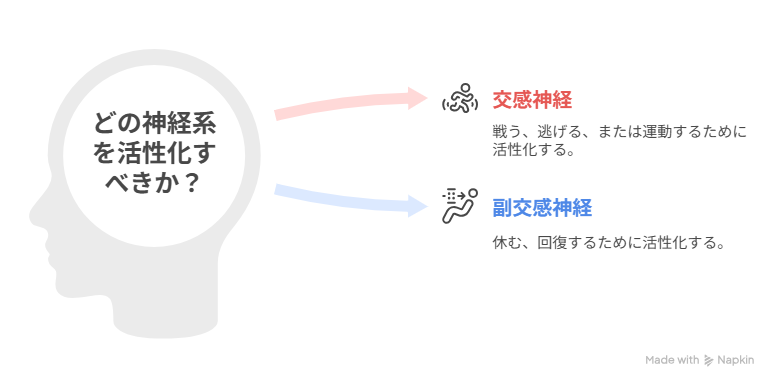

自律神経とは?

私たちの体には「交感神経」と「副交感神経」という自律神経があり、

この2つがバランスを取りながら、体のリズム(呼吸・心拍・体温・睡眠など)をコントロールしています。

- 交感神経=戦う・逃げる・運動するための神経(アクセル)

- 副交感神経=休む・回復するための神経(ブレーキ)

通常、運動をすると交感神経が働き、運動後には副交感神経が優位になることで、体がリラックス状態に戻ります。

なぜ急な運動で自律神経が乱れるの?

運動は健康に良いものですが、急に強度の高い有酸素運動を行うと、体はストレスと判断します。

特に運動習慣がない人は、次のような理由で自律神経がうまく切り替わらず、体調不良を起こしやすくなります。

交感神経が過剰に働いてしまう

急に体を動かすことで交感神経が興奮し、心拍数・血圧・呼吸が必要以上に上がる。その後も高ぶったままになり、寝つきが悪くなったり、疲労感が取れない。

副交感神経に切り替わらない

本来リラックスモードに戻るはずの運動後も、交感神経優位が続くと、胃腸の不調・めまい・不安感などの症状が現れることがあります。

◆ こんな不調が出たら要注意!

- 夜、寝つけない/眠りが浅い

- 朝、起きると動悸や倦怠感がある

- めまいやふらつきが出る

- 胃がムカムカする・食欲がわかない

- イライラや不安感が強くなる

これらは、自律神経のバランスが乱れているサインです。

夜は坐骨神経痛により寝つきが悪く、日中は倦怠感とめまいや眠気、おまけにデスクワークのため腰が痛い。。。

本当に最悪な数日でした。

私のようにならないために以下自律神経を乱さないポイントをまとめてます。

自律神経を乱さないための運動ポイント

初めて運動を始めるときは、「ゆるく・短く・こまめに」を意識しましょう。

| 対策 | 解説 |

|---|---|

| ウォーミングアップ&クールダウンを丁寧に | 神経系の切り替えをスムーズにします。関節をゆっくり回したり、深呼吸、ストレッチなどを無理なく行います。 |

| 20〜30分の軽い運動からスタート | まずはウォーキングや軽いジョグ程度でOK |

| 水分・睡眠・栄養をしっかり取る | 体力と回復力を支える三本柱です |

| 夜遅くの運動は避ける | 交感神経が高ぶり、睡眠の質が下がる可能性あり |

大切なのは「ペース配分」

自律神経はとても繊細です。

健康のために始めた運動で、逆に体調を崩しては本末転倒。

大事なのは、「急に頑張る」ことではなく、「継続できるペースで始める」ことです。

私のように始めたてに張り切ってしまう方は特に要注意です。

一気にやりたい気持ちはもちろんわかりますが、それが原因でしばらく体調を崩してしまったら元も子もありません。

私が体現してますから偉そうなことは言えませんが、

失敗してしまったからこそ同じように苦しむ人が減ればよいと心から思います。

あなたの体が送るSOSサインを見逃さないで

今回の私の経験は、まさに「健康のために」と始めた運動が、かえって体に負担をかけてしまうという、

皮肉な結果になりました。

坐骨神経痛の痛みや自律神経の乱れは、想像以上に辛く、日常生活に大きな影響を及ぼしています。

「昔は大丈夫だったのに…」

「このくらいなら平気だろう」

という過信は禁物です。

特に、運動不足の人が急に活動的になることは素晴らしいことですが、私たちの体は正直です。

年齢を重ねるごとに、筋肉や関節、そして自律神経の適応力も変化しています。

もし今、この記事を読んでいて、私と同じように体の不調を感じている方がいたら、どうか無理をしないでください。

無理は禁物です。

大切なのは、「急に頑張る」ことではなく、「継続できるペースで、安全に始める」こと。そして、体の小さなSOSサインを見逃さず、適切に対応してあげることです。今回の私の失敗が、皆さんの健康的な運動習慣を始めるきっかけ、

あるいは見直すきっかけになれば幸いです。

焦らず、ご自身の体の声に耳を傾けながら、健やかな毎日を送っていきましょう。